“暮气青春”的文化面孔

几年前《人民日报》曾发表过一篇《莫让青春染暮气》的评论,追问“是什么,让本该朝气蓬勃的年轻一代变得暮气沉沉?”,并坦言现实的竞争压力使这些成长在改革开放年代的年轻人“未老先衰”。有趣的是,1980年《中国青年》杂志曾经发表一篇署名潘晓的文章《人生的路啊,怎么越走越窄……》,并掀起了一场关于“人生的意义究竟是什么”的大讨论,这次讨论为“我”突破蒙蔽甄嬛职场成长记,走向新的“自我”提供了情感支撑,这个觉醒的“我”的精神内核就是“主观为自我,客观为别人”。40多年之后,新一代的年轻人却背负着“一言难尽的青春滋味”,青年人的前途再次成为人们关注的敏感话题。青年在社会、文化想象中为何占有如此重要的位置?青年人的气质又为何会成为一个关乎国运、关乎未来的大问题?这与青年尤其是新青年在20世纪现代中国、革命中国中成为历史主体的实践有着密切关系。

(青年人的气质为何会成为一个关乎国运、关乎未来的大问题?)

▍青年想象与青春叙事

青年不仅是一个年龄的特定阶段,还被赋予政治和文化的双重涵义。青年本身是一种政治动员的方式,比如19世纪的民族主义运动,青年人被作为爱国的、激进的力量,有很多以青年命名的政党出现。青年还是创造新生的、现代文化的主力军。对于中国现代史来说,青年也具有这样两个涵义。五四新文化运动是现代中国开端的地方,也是青年人第一次登上历史舞台的时刻。青年一方面是政治性的甄嬛职场成长记,是新的国民,是反帝爱国的先锋,另一方面青年又是新文化的主体,新文化运动的阵地就是《新青年》杂志。这种“新青年”的诞生与现代大学教育制度有关,一群接受西式、现代教育的新人与现代中国的诞生同时出现。“五四”还产生了一种贯穿20世纪中国政治运动的模式,这就是以大学生运动为先导,然后蔓延到社会各阶层的政治动员方式,直到80年代末期,这种模式才被终结。

青年人成为历史的主体,这是20世纪中国政治的重要特征。青年人登上世界历史的舞台、成为试图改变世界历史进程的主宰者则是20世纪60年代。那个年代出现了以青年为主体的反体制运动,如美国的反越战运动、中国的红卫兵运动、法国的五月风暴、捷克斯洛伐克的“布拉格之春”以及意大利“热秋”等全球联动的造反运动,这些横跨冷战分界线的青年反叛运动不仅是一种尝试打破现存秩序、批判现代性的政治革命,而且也是一场彻底反思资产主义工业社会、创造新的文明形态的反文化运动。青年人之所以会成为革命的急先锋,与60年代西方社会结构的变化有关。随着战后西方福利国家制度的出现,工人阶级白领化,两级分化的阶级斗争不是主要的社会矛盾。后工业社会的幻想就是阶级的消逝,所谓消费面前人人平等。无产阶级在第一世界的消失,是因为转移到第三世界了。正如西方马克思主义者马尔库塞所预言,工人阶级不再是革命的主体,学生才是最革命的群体。以学生为主的青年反叛运动成为60年代革命运动的主力,这次席卷全球的反叛运动的特点是以文化的名义发动的革命(包括中国的“文革”在内),光改变国家政权并不意味着革命的最终胜利,文化革命才是最重要的革命形式。

随着60年代末期反叛运动遭遇挫折、瓦解,最终销声匿迹,但反文化运动却全面进入大众文化的视野。其中,美国青年偶像詹姆斯·迪恩主演的电影《无因的反叛》(1955年)和日本导演大岛渚执导的《青春残酷物语》(1960年)成为青春叙事的基本主题。如果说青春叙事是60年代青年反叛运动的文化遗产,那么七八十年代资本主义全球化(新自由主义化)以来所带来的变化就是,青年人从“愤怒的青年”变成了后工业时代的消费者。青春、时尚、反叛等青少年亚文化开始全面“占领”主流文化的舞台。消费主义的文化开始以青年为主导,青年亚文化不再是处在主流文化的边缘状态,而是主流文化变成了青年文化。这改变了文化生产的基本状态,市场化的文化只与青年人这个特定的群体发生关系,因此,全球化时代的文化生态越来越呈现一种相对低龄化、幼稚化的特征。正如当下中国的主流文化产业——网络游戏、电影产业、流行音乐、小剧场话剧和图书市场等,年轻人都是最核心的消费群体,这也导致青春叙事变成一种最具市场价值的类型,于是,青春剧、青春片成为大众文化屡试不爽的叙事主题。

(低龄化不仅存在于观众群,综艺编导、影视编剧也几乎是观众的同龄人)

中国的青春叙事开启于80年代的知青作家,如张承志、王安忆、韩少功、史铁生、阿城、梁晓声等,这些知青故事把60年代或革命年代讲述为一种青年人遭遇生命挫折与精神成长的历程,尤其是呈现青春伤痕和无悔青春的双重故事。如果说在80年代反思革命及历史暴力的主流叙述中,青春话语成为一处言说革命的另一幅面孔“理想与浪漫”的特殊空间,那么在90年代以来的文化消费市场中,这些“青春+革命”的文化表述被改写为一抹“血色浪漫”的故事。1994年姜文的处女作《阳光灿烂的日子》用骚动不安的青春拉开了红色怀旧的序幕,新世纪以来《血色浪漫》(2004年)、《与青春有关的日子》(2006年)、《大院子女》(2006年)等电视剧则以青春的名义重写50-70年代的故事。这种红色青春故事的意义在于把高度政治化的革命实践与个体生命的成长史结合起来,用青春的理想、无知和莽撞来把中国的六七十年代书写为去政治化的“激情燃烧的岁月”。曾经在80年代被叙述为血迹斑斑的革命暴政变成了充满理想、纯洁和浪漫的时代,红色历史不再是荒诞年代的异质故事,也可以成为消费主义时代的文化风景,甚或怀旧的对象。

(《大院子女》)

▍青春剧的腹黑化

如果说这种红色青春剧是红色文化与文化消费“嫁接”的产物,那么在大众文化的生产中更为常见的青春故事则是来自于日本、港台的青春偶像剧,如《东京爱情故事》(1991年)、《流星花园》(2002年)等在内地引起热映的电视剧,与之相关的是内地也出品过如《十六岁的花季》(1990年)、《将爱情进行到底》(1998年)等校园青春剧。在这些剧中,青春变成了俊男美女的言情剧,不管是至死不渝的真爱,还是最终分手的怅然,青春成为爱情的挥霍之地。这种青春爱情剧在2005年前后出现了一种变奏形态,这就是白领职场剧的流行,如被改编为话剧、电影、电视剧的《杜拉拉升职记》、还有赵宝刚执导的《奋斗》(2007年)、《我的青春谁做主》(2008年)以及康洪雷执导的《士兵突击》(2006年)和《我的团长我的团》(2009年)等影视剧,这些剧大都讲述青年人在职场或军事斗争中奋斗、励志的故事。这种踏踏实实地做一个有责任、有信仰的职场达人的故事并没能持续多久,就遭遇到《蜗居》(2009年)、《裸婚时代》(2011年)的窘迫。

(《蜗居》)

按照《蜗居》中姐姐海萍的说法“挣钱的速度永远赶不上涨价的速度”,本来可以成为都市“主人/房主”的中产阶层却“想成为房奴而不得”,“居高不下的房价”成为都市青年婚姻、家庭、个人奋斗的最大屏障。与《蜗居》相似,《裸婚时代》也被认为同样呈现了高房价之下都市白领的“伤痛”。房子及其两个家庭在社会转型时期的变迁使得都市白领刘易阳/童佳倩有了贫富之别,这也成为他们婚后的最大矛盾,尤其生育之后的日常生活彻底击碎了他们恋爱时代的浪漫和冲动。两部剧尽管呈现了房奴的卑微和困境,但也表现了都市白领们在这种生活不公平、人生不平等的牢骚中说服自己“心甘情愿”地过上“蜗居”的生活,他们除了继续勇敢地“奋斗”下去并没有其他的选择,就像那只“身上背着重重的壳,努力往上爬”的蜗牛。不过,这些传播“正能量”的青春励志故事又很快被置换为一种职场腹黑剧。

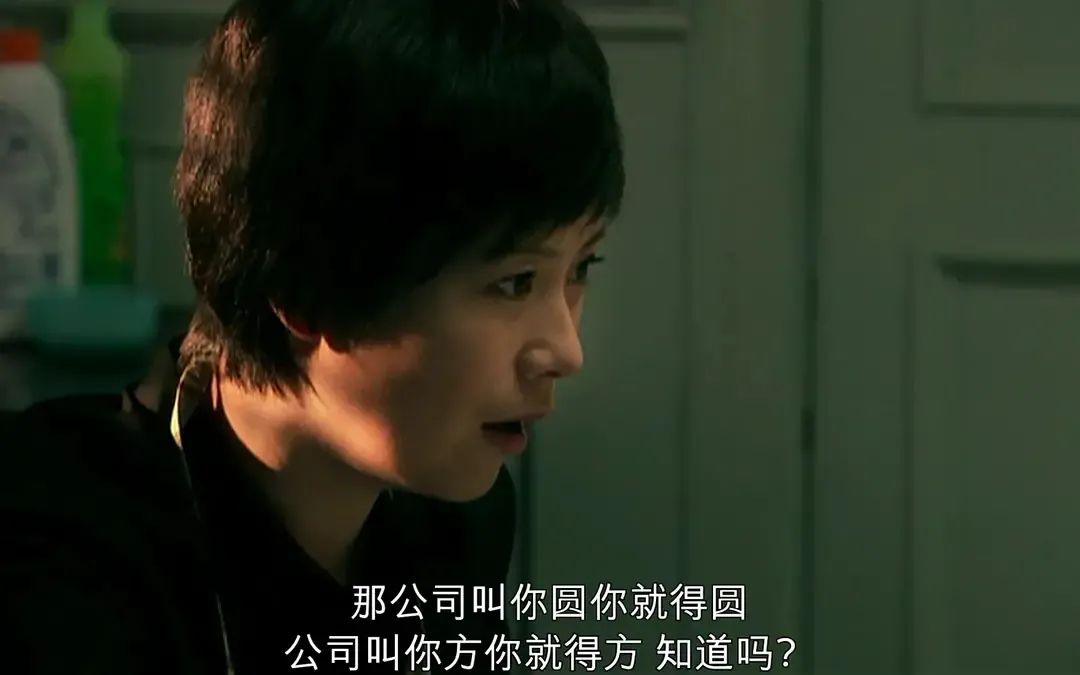

如果说2012年热映的《后宫·甄嬛传》使得“宫斗”成为当下年轻人想象历史和言说现实处境的重要方式,那么随后热播的三部青春剧《北京爱情故事》、《浮沉》和《北京青年》则把自由竞争、实现自我价值的职场彻底腹黑化。《北京爱情故事》讲述三个大学同窗毕业后在北京“奋斗”的故事,其主创团队(尤其是主要演员)来自于《士兵突击》。与彼时许三多式的“又傻又天真”的农村娃最终成长为特种兵相比,此时农家子弟石小猛大学毕业之后面对北京这个欲望之都,却“清醒地”知道无论自己如何努力、奋斗都不可能与同窗好友“高富帅”站在同一个起跑线上,甚至连入场的机会都没有,只能和屌丝一样成为打酱油的看客。剧中的国际化大都市北京已经变成了与狼共舞的资本战场(剧中的成功人士都是具有狼性精神的资本操盘手),在这个看不见的“资本”角斗场中穷小子石小猛再也找不到奋斗、励志和升职的空间,除非他也变成后宫中甄嬛般的腹黑女。与这种腹黑北京的描述相似,在另一部电视剧《浮沉》中,繁华耀眼的上海外滩也变成了职场菜鸟眼中流淌着黑色液体的尔虞我诈之都。

《浮沉》一开始就是在大雪纷飞之夜,刚刚经历分手的沪漂乔莉一个人茫然地流浪在“夜上海”的街头。乔莉下决心要做一名销售,靠自己的努力和业绩来赢得未来。可是,乔莉很快发现自己喜欢的、一见钟情的上司陆帆,一次又一次地利用自己、甚至不惜牺牲自己来实现公司或个人的利益,自己不过是陆帆职场前进的炮灰、棋子和马前卒。这种曾经被作为公平竞争、个人奋斗的白领职场规划,充满了明争暗斗和肮脏交易。显然,这与其说是光鲜夺目的自由奋斗的“人上人”的生活(从90年代中期到2005年前后,外企白领一直是离开体制、公平竞争的理想人生),不如说更是甄嬛式的“超级黑”的后宫世界。从《杜拉拉升职记》、《士兵突击》的清新、向上和奋斗到《甄嬛传》、《浮沉》的职场“腹黑化”成为近四五年来中国社会转型的最佳隐喻。

相比乔莉不再迷恋于高楼林立的上海外滩而“审时度势”地选择爱上国企厂长(一个邋里邋遢的离婚大叔),2012年赵宝刚执导的电视剧《北京青年》中拥有公务员、医生、海归和富二代身份的兄弟四人要一起离开北京“重走一回青春”。尽管这部剧与之前的《奋斗》、《我的青春谁做主》有着相似的主题:“找回自我”、“我的青春我做主”,但是这种主动逃离稳定的体制内生活的举动本身也具有新的意义。离开体制的大哥何东做过餐厅服务员、海鲜市场管理员、快递工和劳工市场的小包工头等体力劳动者,这些很少在“奋斗”、“创业”的场景中出现的都市打工者以这种方式与曾经衣食无忧的中产阶层“耦合”在一起,或者说,他们实实在在地过了一把“装屌丝”的瘾。如果说这种开着JEEP车到异地搞生存体验的自驾游略显奢侈,那么这些80后的逃离本身说明中产梦的幻灭。

▍没有青春的青春片

如果说2010年前后的青春剧在讲述都市白领无法实现中产梦的故事,那么今年上半年出现的几部青春片也在以另一种方式处理相似的主题。这几部电影分别是《北京遇上西雅图》、《致我们终将消逝的青春》(简称《致青春》)和《中国合伙人》,这些电影都是投资在五千万上下的中小成本影片,却收获了5亿或7亿以上的票房,这在中国电影市场中是很少见的现象。之所以会获得如此高的票房,恐怕与这些影片敏锐地触及到影院观影主体的青年人的现实生活有关。正如《致青春》与其说在怀念已然消逝的青春,不如说恰好讲述了一个没有青春的青春故事。这部电影有一款分成上下两部分的海报,上半部分是几位主角分别拿着西瓜(郑薇)、鱼缸(阮莞)、建筑模型(陈孝正)和录音机(林静),下半部分则是这些物品在坠落中狠狠地摔碎,中间则是影片的名字。这款海报清晰地说明了影片的主题,就是讲述这些俊男靓女们无比珍视的“青春象征物”被毫不留情地毁灭的过程。《致青春》所念兹在兹的“青春”究竟指的是什么呢?

电影片头段落是郑薇的公主梦,使用了两个经典的童话故事,一个是娇嫩的豌豆公主,一个是穿上水晶鞋的灰姑娘。这两个故事都是一种低阶层的女人如何一夜之间变身公主的奇幻记,这也正是浪漫爱情在大众文化书写中所承担的基本功能,呈现一种跨越阶级鸿沟的白日梦。与这种越界之爱不同,《致青春》中郑薇选择了与自己“不打不成交”的穷小子陈孝正。当陈孝正答应做郑薇男朋友之时,她感觉到自己穿上了那只水晶鞋,这份爱情的前提是郑薇“错过嫁入豪门”的诱惑以及陈孝正“错过当校长女婿”的良机。不过,爱情很快遇到了冷冰冰的现实。在周围都是镜子的水房中,陈孝正说了他的至理名言“我的人生是一栋只能建造一次的楼房,我必须让它精确无比,不能有一厘米差池”,他清楚地知道出身平凡的郑薇无法给他带来从丑小鸭变成白天鹅的“魔力”。影片中还有一个人相信爱情的存在,这就是布依族美女阮莞,她精心呵护着与高中初恋男友的恋情。可是,男友出轨后找阮莞求救,蒙在鼓里的阮莞与男友出现在墙面镜子中的一角,暗示出这份初恋只能是水中镜月。如果再加上阮莞穿着婚纱揽镜自照,可以说影片中几次出现的“镜子”彻底击碎了青春恋情的迷梦。

值得追问的是,在《致青春》中郑薇的爱情为何会与陈孝正的个人成功相冲突呢?对于陈孝正来说,与郑薇在一起和他实现从穷小子变成成功者的美国梦是如此地不可兼得。电影还讲述了一位同样出身底层的“假小子”朱小北捍卫尊严的故事,她因被诬蔑从超市偷东西而愤然砸烂超市,最终被学校开除。影片结尾处改名为刘云的朱小北开办了一家儿童记忆培训公司,专门教人过目不忘的“刘云记忆法”,而此时的刘云却彻底遗忘或拒绝“朱小北”的名字,这种记忆/失忆恰好呈现了刘云/朱小北所遭受的屈辱是如此之痛切,也只有通过个人式的成功才能找回丧失的尊严。这种无处不在的“偏见”在电影一开始就存在,正如陈孝正/黎维娟都宣称有洁癖,要用布帘子把自己与其他室友区分开,这种可见的帘子就是一张埋在陈孝正/黎维娟内心深处的阶级区隔,他们非常清楚“人生是一栋只能建造一次的楼房”,所以郑薇与陈孝正的偶遇就暗示他们不可能在一起的结局,因为郑薇弄坏了陈孝正的建筑模型,这无疑动摇了他的人生大厦。

影片结尾的高潮段落,阮莞在结婚前答应初恋男友去听Suede(山羊皮乐队)北京演唱会,结果却在赴约的过程中遭遇车祸命丧黄泉。阮莞为“青春不朽”付出了惨痛代价,她的死不仅是对青春的献祭,更是对青春价值的否定。最终郑薇选择离开初恋男友林静,在搭乘的货车上,她看着大自然的风景产生了新的感悟:“我们都爱自己,胜过爱爱情,现在我知道,其实爱一个人应该像爱祖国、山川、河流”,画面是湍急的河流和峻拔的高山。这段很像革命历史电影中经常使用的“触景生情”式的升华段落,或许就是郑薇求一己之小爱失败之后产生的“爱祖国”等超越性价值的顿悟。

如果说《致青春》讲述了青春梦的幻灭,那么《北京遇上西雅图》则把这种青春梦更加清晰地呈现为中产梦。这部电影中有一个看不见的角色就是包养文佳佳的大款老钟,老钟的不可见恰如看不见的虚拟资本,成为供给文佳佳在西雅图/纽约畅通无阻的生命线。相比回到北京的文佳佳身处一个建国前的、西方贵族式的奢华空间,Frank所置身的美国则成为中产者可以勤劳致富、共享家庭之欢的地方。文佳佳对老钟的抛弃,与其说是厌倦法餐、游艇的奢华、渴望过豆浆油条式的小日子,不如说封闭、压抑的北京已经无处安置文佳佳的中产梦,只好远赴重洋来到金融危机的美国寻找“两个孩子和一只大狗”的中产阶级式的生活。在这里,这些影视剧文本非常真切地呈现了当下年轻人在现实结构中的困窘和压力。

▍雷锋为何不需要逆袭?

就在《致青春》落下帷幕之际,一部讲述90年代大学生创业成功的电影《中国合伙人》上映,这部电影的主题就是其英文标题“American dreams in China(美国梦在中国)”。如果说1993年热播电视剧《北京人在纽约》讲述了中国人在纽约实现美国梦的故事,那么30年之后《中国合伙人》则讲述了中国人在北京实现美国梦的故事。有意思的是,影片中所提到的新梦想学校是一家以培训英语、帮助青年人出国发家的公司,也就是说通过出售美国梦来实现美国梦,正如学校的著名口号“从绝望中寻找希望,人生终将辉煌!”这种竞争者文化、这种通过残酷的“PK”比赛决定胜负的游戏,成为丛林法则和“适者生存”、“优胜劣汰”的最佳写照。当比赛变成一场只有少数人能够幸存下来的“饥饿游戏”之时,这就是当下年轻人“暮气青春”的社会缘由。

(点击上方图片图解6月新)

近些年,在流行文化中不断地讲述着关于狼与羊、狮子与羊的故事,如果羊被吃掉,人们不会责怪狼和狮子的残忍和残暴,反而会怪羊太懦弱、被吃掉是应该的,只有从羊也变成狼、变成狮子,才能在“优胜劣汰”的大自然食物链中生存下去。这种弱肉强食的食物链就是《狼图腾》、狼性精神的真谛所在,也是《星光大道》、《中国好声音》、《中国最强音》等选秀节目不厌其烦地讲述草根实现美国梦的神话。近两年,“屌丝的逆袭”成为流行语,之所以需要“逆袭”是因为无法“正面进攻”,也就是说年轻人的上升空间变得越来越艰难,只好剑走偏锋、选择成功率更小的“逆袭”。其实值得追问的不是如何提升年轻人的成功机率,而是为何年轻人必须要逆袭,必须往上爬才能有出路,否则就是失败者(Loser),这显然是“一将功成万骨枯”的成功者文化成为主流意识形态之后的产物。在这里,可以举雷锋的例子作为参照。

雷锋作为一个60年代的共产主义战士,在此后的历史变迁中不断被改写和挪用,至今依然是主流文化试图重塑的英雄典范。人们更多地强调雷锋做好事、做志愿者的一面,而很少提到雷锋还有另外一个特点,这就是雷锋甘心做一个螺丝钉。这种螺丝钉的想象本身建立在把社会看成是一架自动化的机器,每个人就是这架偌大的社会机器运行之中的螺丝钉。这种个人与社会的比喻是现代社会、机械时代的典型想象,一方面可以引申出个人是社会机器中无差别的、永不停歇的零件,另一方面每一个螺丝钉又是不可或缺的部件。从这里也可以看出50-70年代充满了对现代社会、机械文明的浪漫化想象。

作为一颗永不生锈的螺丝钉有两个涵义,一个就是雷锋所做的事情都是普通人可以实现和完成的,不像好莱坞电影中的超人、钢铁侠、美国队长等个人主义的超级英雄,雷锋不需要变身、不需要蒙上脸,更不需要穿上钢铁服,雷锋是一个人人都可以成为的平民英雄;第二雷锋即使是一颗普通的螺丝钉也具有生命和生存的崇高价值,因此,雷锋没有逆袭的焦虑,也不需要参加PK比赛和饥饿游戏,也就是说普通人/螺丝钉也拥有不可替代的意义,这是与竞争者文化、优胜者文化不同的价值理念。在这个意义上,“莫让青春染暮气”的关键在于改变优胜劣汰的游戏规则和只崇拜少数成功者的价值观。