*本文为「三联生活周刊」原创内容

新刊出炉!点击上图,一键下单↑↑↑

「什么是女性主义」

文|刘畅

“只要你相信平等,你就是女性主义者。”这是对女性主义(feminism)的定义,也许是女性主义的定义中最宽泛的一个,也直指女性主义最核心的诉求。但即便每个人都自认怀抱善意,如何发现不平等,向何处寻求平等,却是如今争论不休的话题,像上野千鹤子的一头红发那般醒目。

从2019年开始,社会学家上野千鹤子在东京大学新生开学典礼上直言不讳的演讲,就像一根刺,挑起中国舆论场的神经。“从步入大学的那一刻起,性别歧视已在暗处悄然萌动。走进社会,性别歧视更是明目张胆地大行其道”,几乎成为关注女性主义话题人士的警句。随着她的著作引进中国,人们学着用她的视角发现、剖析原生家庭的性别压迫,职场与家庭的“合谋”,直至女性自身观念的深处,运用起“厌女”“父权制”,乃至“让弱者以弱者的姿态受到尊重,他们无须变成强者或压迫者”的话语。

只不过,细究起来,上野千鹤子在日本显露锋芒是在上世纪80年代,中国当代的女性主义觉醒也几乎同时。而上野的观念,在她读书时的六七十年代已经有欧洲的女权主义研究者系统提出过,她的创举是将相关的理念应用在日本社会,而即便这一点,在二十一世纪初,中国当代女性研究的开创者李小江也曾与她有过对谈。

纪录片《上野千鹤子的最后一课》剧照

何以一个中国学界的老朋友突然在2019年出圈,乃至今年一年就要出版20多种她的书?

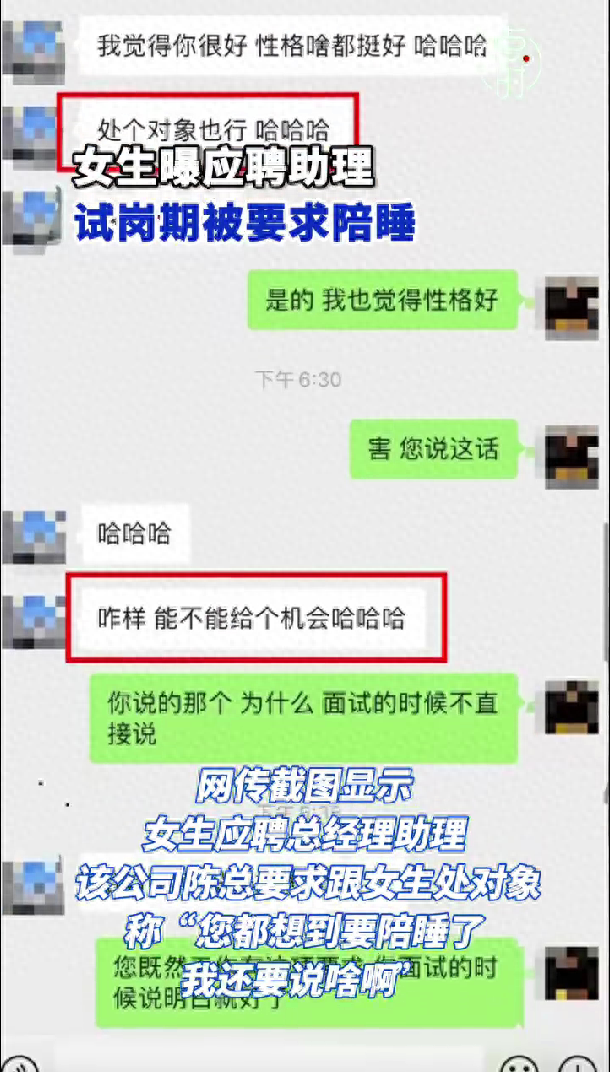

职场中的性骚扰、性别歧视,家务劳动的“剥削”,是上野千鹤子带来的主要话题。而2019年正值Me too的反性骚扰运动在全球风起云涌,中国也频频有举报职场性骚扰的声音。尔后,无论是离婚冷静期的出台,还是三胎政策,都与这些话题息息相关。在它们背后,是中国社会结构的剧变。

中央民族大学民族学与社会学院杨菊华教授是研究人口学的专家,她在2017年前后,便与上野千鹤子带队的日本社会学者在北京开过会议,围绕中日两国的婚姻和家庭,探讨低生育率的问题。那时学界已经发现,中国自2015年放开“二孩”政策以来,生育率并没有上升,打破了以前认为中国生育率变低主要是由于独生子女政策导致的想法,生育更多源于家庭的自主选择。中国女性的结婚、生育状况都需要重新认识。

“随着1986年义务教育普及、1999年高等教育扩招,从2006年以来,大专及以上高等院校中女性的比例就不断超越男性。受过高等教育的女性越来越多,而不论男女,受教育程度越高,婚龄推迟越明显。根据《中国人口普查年鉴2020》的数据,相比2010年,中国人平均初婚年龄涨了近4岁,女性涨幅更大。与此同时,结婚率自2013年以来逐年下降,离婚或处于失婚状态的比例上涨明显,女性涨幅又大于男性。”

中央民族大学民族学与社会学教授杨菊华(黄宇 摄)

这些数据是现代化进程的写照。它说明随着中国城市化的发展,人们不再依附土地,女性通过工作获得独立,与此同时,婚姻的可替代手段在当下变得越来越多,像手机中的各种软件就成为填补陪伴时光的首选。

但与现代化过程中几乎都会发生的趋势矛盾的是,根据2020年第七次全国人口普查的数据,35岁以上未婚女性的比例却只有5%,远低于周边日韩动辄20%以上的比例。生育率也类似,全国范围内,35岁以上的中国女性婚后没有孩子的比例几乎可以忽略不计,但日本这样的女性就很多。杨菊华认为,这说明日本女性即使进入婚姻,也会选择维持原有的生活水平,而中国年轻女性即便越发自主,面临的仍是传宗接代、普婚普育的前景和压力。

进入婚姻,女性在日常家务、养育子女中承受的负担有坚实的数据支撑。资料显示,2020年,已婚女性每天的家事时间约为120分钟;在业女性工作日平均的家事时间为154分钟,约为男性的2倍。而《2018年全国时间利用调查公报》表明,有了孩子之后,女性平均每天照料与陪伴孩子的时间约为53分钟,男性仅约为17分钟。甚至职场中,本就遭受性别歧视的女性,在“二孩”政策后,境遇更糟。

《82年生的金智英》剧照

按照国家统计局的数据,刚刚开放“二孩”政策的2015年女性就业率为53.96%,到2020年时下降到48.06%。而且,母亲的就业率低于未育女性,“二孩”母亲的就业率更低。杨菊华说,如今大学毕业生超过一半是女性,进入职场不仅要和男性竞争,还要和同性竞争,是否生孩子、生几个孩子也成为被筛选的理由。“25岁至35岁的年纪,既是职场晋升的关键时期,也是生育的黄金期,对于女性来说,这两个时期的重合,往往使她们不得不作抉择。”

真的要回到男主外、女主内的历史中去吗?普遍的婚育压力和女性需要为此做出更多牺牲的前景,令本已具备独立观念、自立能力的女性陷入对丧失自主权的恐惧,上野千鹤子的声音捅破了窗户纸,成为中国年轻女性的代言。

不过,上野千鹤子针对日本父权制的鼓与呼,无法直接成为改变中国现状的办法,她本人的婚姻经历也并不能成为他人的范例。如何在中国本土寻觅可以依傍的力量,除了政策推动,也需要观念的转变,而一些观念形成印象,往往有赖于具体的形象,尤其是大众媒介中的女性形象。

《欢乐颂》剧照

回看本土的女性形象,当代中国人脑海中出现女性的形象,肇始于女性的独立。“100多年前,中国第一位留美的女学生陈衡哲就希望自己成为‘造命者’。”北京师范大学文学院教授张莉专门研究中国现代女性写作的发生,她告诉我,真正的中国女性解放是从五四运动开始的。古代社会对女性的要求只是贤妻良母,女性自己和称谓多数时候是“余”“奴”“妾”,而只有到了五四运动时期,女性才在作品中自称“我”,同时,五四运动也专门造了一个词“她”,以彰显男女平等。

直到五四运动之后,在新式学堂里出现女学生群体,女性群体才获得完整、鲜活的形象。女性从缠足中解放出来,也从候补少奶奶的身份中走出来,与同龄女性一起上学、出外旅行、参与社会活动、与男性交往,广泛阅读于传统女德要求之外的书刊,在课堂上、教材里探讨国民身份。丰子恺曾画过当时母女两代的经典漫画,母亲是长襟大衫、小脚、身材短小、面无表情,而女儿则是短发、天足、短裙,手里拿着网球拍,面色活泼,正反映当时的时代风貌。

张莉看到当时一个统计数字,中国人在1898年开办第一所女校以来,1922年时全国初等小学女生有36万余人、高等小学女生3万余人,几乎各占总体的6%,有两所女子高等学校,其中女学生887人。这些女生多来自政界、商界、教育界的官绅或书香门第中相对开明的家庭。虽然人数不多,但她们成为当时被追捧的对象,她们的见解被杂志刊登,她们的穿着被官太太们争相模仿,引领时尚。这些女学生毕业后,走入社会,成为新女性,甚至国民启蒙的代表。

北京师范大学文学院教授张莉(黄宇 摄)

从那时起,女性形象以其自立,表现先锋性。但在当下,人们脑海中的职场女性形象大同小异,却仿佛一个苍白的空壳——在能够俯瞰都市的玻璃大厦里,手拿咖啡、身穿干练的西服、脚踩高跟鞋的女性精英,在一片或羡慕或嫉妒的目光里来来回回,她们的年龄定格在35岁以下。大厦灯火通明,难辨白昼与黑夜,当这样的女主管、女总监回家,难有她们在厨房围着围裙的画面,居家服难见褶皱,客厅里举起玻璃酒杯的姿势,与工位前拿起咖啡杯的姿势相似。

如此形象不来自任何一位现实中的女性,而是近些年来诸如《玫瑰之战》《三十而已》等网剧的“共相”。这类网剧为迎合大众口味,创作团队生产剧本时,会权衡点击量、收视率、近期火爆的网文、网剧的剧情等各个维度的大数据。北京师范大学艺术与传媒学院讲师拓璐,同时也是一位编剧,她向我介绍,虽然随着女性收入的提高,在部分领域话语权有所增加,市场会出现打着“赞美女性”旗号的影视剧,但是为了获得更大范围内的商业利益,这类内容往往充斥着对女性的刻板印象,她们或吃苦耐劳,忍辱负重,是无私奉献的“圣母”;或人格完美,从不犯错,是“完美受害者”;或无所不能,行侠仗义,解决自己或亲友的困难易如反掌。

北京师范大学艺术与传媒学院讲师拓璐(蔡小川 摄)

“像2019年火爆的《都挺好》,女主的原生家庭重男轻女,父母只看重她的两个哥哥,她自力更生,大学毕业后在大城市打拼,成为世俗意义上的成功人士,她在30多岁时就不仅事业有成,有豪车名宅,收获英俊、体贴的厨师的爱情,最终与原生家庭和解,救济理财被骗的父母。但细究起来,她在公司里遇到竞争对手,有赏识她的老板相助,而算一下,她在大城市的两套房、为父亲理财失败填补的窟窿、付的医药费和请保姆等花销,起码需要数百万元。现实中的女性在那个年纪很难办到,那些问题也不可能迎刃而解。”

《都挺好》剧照

看起来具有最广泛自主权的“铁姑娘”,也曾是现实中被最多人实现的形象。

一身着蓝色工装、梳着双辫、阔脸浓眉、宽肩粗腰、笑声朗朗,是后世对上世纪六七十年代“铁姑娘”的集体记忆。毕飞宇的小说《平原》中的吴蔓玲是这个记忆的浓缩,南京知青吴蔓玲来到农村,完成向“铁姑娘”的蜕变,她脚趾分开地踩在田里,蹲在地上捧着大海碗吃饭,吃完饭大声打嗝,当众用小拇指剔牙,却农活事事身先士卒,遇到经期,就说“轻伤不下火线”,“不做女人,做男人”。

因国家对劳动力的需要,女性被鼓励进入以前由男人从事的重工业、重体力劳动行业,不论是钻井、高空作业女性职场小说,架桥修路,还是在农村下地干活,都有女性的身影。当时“三八钻井队”“三八女子掘进班”之类的工作队被媒体广为报道。

“铁姑娘”背后“妇女能顶半边天”的观念依靠制度,从国家宣传向家庭渗透。一般的家庭除了奶奶、姥姥照料孙辈,母亲都在外工作。杨菊华介绍,在上世纪50年代,面对女性需要照料孩子的问题,教育部、卫生部、内务部就要求“托儿所在城市由工矿、企业、机关、团体、群众举办,在农村由农业社举办,收托出生后56天的孩子”。1956年,农忙托儿组织收托的婴幼儿总量增至600多万人;到1960年时,全国农村儿童入托率达70%。与之相应,1956年9月中共八大召开时,全国女职工人数比新中国成立时翻了三番。从新中国成立到1980年以前,17岁以上女性就业率在70%以上,远超国际水平。

上世纪60年代的“铁姑娘”(顾棣 摄 /FOTOE 供图)

上世纪50年代生人的李小江是中国最早开展女性研究的学者,她曾在《女性乌托邦:中国女性/ 性别研究二十讲》中记述,自己出身干部家庭,小时候不喜欢梳头,不爱穿鞋,喜欢爬树、光着脚满地跑,像假小子一样,父母却很少以“要有女孩的样子”的传统来管束她,甚至还会受到鼓励,从幼儿园到上学,从未遇到性别压力,作为知青下乡也同样如此。当时欧美在“二战”后掀起第二波女性主义浪潮,当女性看到从战场归来的男性占据她们的工作岗位,她们面临重归家庭时,要求平等的工作权利。同时期的中国妇女对此浑然不知,而当李小江在改革开放后前往欧美、日韩,在日常生活中意识到诸多男女不平等的现象,才发现中国“男女平等”的观念看起来已到自然而然的程度。

似乎忽略差异就能让女性自主,但即便抛开性的差别,人体从细胞层面到每个器官,都存在性别差异。比如一种显著影响药物代谢的基因表达方式存在性别差异,男女的心脏基本机械功能也不同,心脏病发作时症状不同,以致同样的疾病,女性诊断不出来。英国作家卡罗琳·克里亚多·佩雷斯在《看不见的女性》中罗列日常生活中方方面面的性别数据缺口,不论是钢琴键位的宽度,还是遭受车祸的严重程度,都是对男女之间生理结构差异和家庭不同分工的忽视。

《我,到点下班》剧照

而性的差别,以致妻职、母职的重担在当时难以视而不见。“为什么性行为结束后,男性可以不承担那个‘苦果’?在怀孕面前,多少革命口号和理想都没有用,‘性’的结果会改变一个女人的命运。”李小江曾在访谈和讲座中回忆知青一代的痛苦,女知青与农民结婚生子后,家务劳动、养育子女的职责往往都落到女性身上。“1977年恢复高考时她们多半已结婚生子,不得不在家庭和求学之间抉择:是上学深造,还是持家照顾子女?许多家庭都是女子做出让步,为了孩子和家庭放弃求学的机会。到了20世纪末,城镇中年男子不少人达到中专或大专文化,而多数女子的文化程度仍然停留在辍学时的水平,在社会工作和家庭生活中常常陷入被动的困境。”

曾经依存于单位制度,有赖于人身依附的托育服务,随着人才的自由流动瓦解,家庭回归成托育的中心,企业也迎来下岗潮,国家需要牺牲,不论主动被动,女性也往往成为从工作岗位退下来的那个人,中国当代的女性意识从那时开始觉醒,女性需要依靠自身发声。“铁姑娘”虽然帮助许多人冲破“男主外,女主内”的禁锢,如今却不再是值得追求的形象。

当“铁姑娘”褪去,“男人一样的女人”仍是潜藏的执念,它会通过母亲传给女儿。当上一辈的女性没有工作,家中处于依附地位,她往往会看低自己的价值的同时,要女儿不要像自己,要像父亲。

《在远方》剧照

“由于上世纪80年代计划生育政策后,女性生存模式被迫发生的巨大变化。对于农村女性,她可能会为了得到一个男孩而流产,或是把生下来的女孩扔到爷爷、奶奶家抚养,女性会尤其喜欢生儿子。而对于城镇女性,生了女孩后不能再生育,重男轻女的观念会令她们把女儿培养成儿子。”心理咨询师刘欣向我分享她工作时的发现,许多工作很优秀、生活很优渥的女性会将做家务视为羞辱,而一个人即使在工作中,本身能力很强,安排工作计划、商业讨论都举重若轻,但内心却非常紧张,或是健忘非常严重,寻找原因,发现是给自己安排的休息时间严重不足。“它们都指向童年中母亲角色的缺失。”

刘欣说,心理学中,不会将父亲的角色和母亲的角色固定在某一个性别,只是区分两种养育子女的职能,父亲的角色往往是关于制定标准,帮助孩子与外界接触,而母亲的角色往往是等待和陪伴,是对孩子无条件的爱。孩子在仅仅因为自己的存在就被爱的过程中,获得最根本的价值感。想象一下最原初的印象,当爸爸要求孩子进步,孩子觉得已经很疲惫时,妈妈会对孩子说,“你已经很努力了”。但找她咨询的人,往往童年很少感受过这样的温暖。“母亲像男孩子一样培养女儿,不让孩子做家务,鼓励、甚至要求孩子不断上进。”

类似的心态投射到大众形象中,就是“大女主”身上——一个无论古今,都端庄、成功、自带气场的女性。

《迷雾》剧照

拓璐告诉我,进入网络IP大量改编为影视剧的时代后,创作者更倾向站在女性情感私人化的内部视角去构建故事世界,“从最初《步步惊心》中,女主角什么也不做就集万千宠爱于一身,王子间的政治斗争成为对她的争夺战,《后宫·甄嬛传》里,甄嬛一步步成长,最终完成“超越地”杀夫行为,事实上打败且掌控了最高权力。这些剧情展现的是女性成长、奋斗的故事,虽然大女主的成功往往与现实脱节,比如《我的前半生》中女主角“被离婚”后进入职场拼杀,内要处理单身母亲带娃与情感问题,外要应对工作压力,却鲜有她真实的奋斗细节,她关键性的生活改变更多来自亲友、爱人的帮助。不过一路“打怪升级”,往往能满足女性观众的幻想。

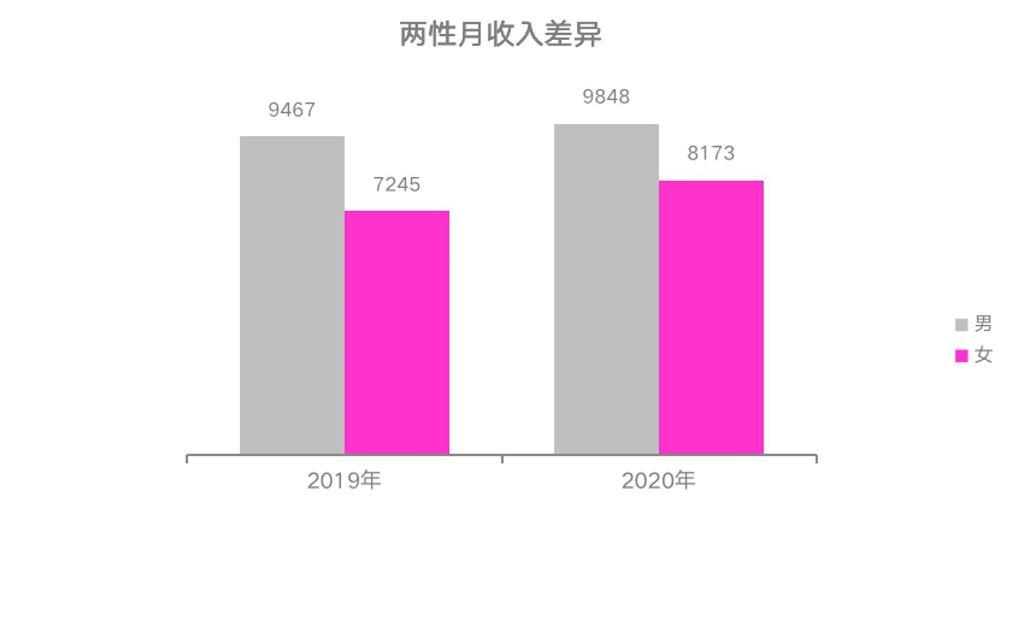

当下的工作环境,体力劳动越来越让位于脑力劳动,似乎也尤为适合形成这种“幻象”。资料显示,在美国,从1970年到2007年,女性收入增长44%,而男性收入增长仅为6%。中国也有类似的趋势,2020年时固有印象中以男性为主的专业技术人员中,女性的占比实际已经超过55%。

而抛开离奇的剧情,大女主剧中呈现的女性成功的标准,既是大众心理的反映,也反过来会成为一种“标准”,比如一方面大女主剧中男女关系的成功,往往仅体现在女性掌控对方的收入,另一方面,生活中不堪的一面不会被看到,大女主不能打孩子,不能把孩子撂在家里。

《陪你一起长大》剧照

接受这样的形象,就如同上野千鹤子提出的‘恐弱’的概念,女性生怕承认自己能力不够,自我贬损,指责自己工作、家庭不能两全。或是走入另一个极端,让孩子也陷入上一辈的循环。刘欣发现,她身边不愿养孩子的女性不少,她们把孩子扔给老人,日常中细碎、需要陪伴的“工作”由老人代劳,待孩子上学,需要出成绩时再带回自己身边。甚至大学室友中,有把孩子完全交给丈夫带的,孩子一哭,她的心态就炸了,连靠近孩子都不愿意。

既然没有理想形象可以依傍,甚至需要破除固有形象的束缚,女性在寻求自主权,破解“男主外,女主内”的不平等和“一方主外,一方既主内,又主外”的双重负担中,终究需要破解孟悦、戴锦华在《浮出历史地表:现代妇女文学研究》中所言的困境:“一方面女人不是玩偶,女人不是社会规定的性别角色,但女人也不是她自己,因为所谓‘我自己’,所指的不过是‘同男人一样’的男人的复制品。另一方面,女人若是否认同男人一样,承认自己是女人,则又会落回到历史的旧瓶,成为妻子,或女人味儿的女人。”

这却不是女性一方的事。刘欣自己就是一个例子。婚后几年内,她与丈夫几乎不做家务。此前疫情三年,她和丈夫都居家办公,却不知不觉发现了“女性”另一面的好。她家旁边是北京有名的“阿姨村”,城中村里住的全是出租车司机和保姆。疫情期间那个村被封控,以致整个小区都陷入“阿姨荒”。她和丈夫不得已,开始自己做家务,自然而然形成分工。她丈夫不能忍受家里乱,主动承担起收拾屋子、擦地的任务,但能分辨地是否擦干净了,却把握不好菜熟了的时机,于是求她做饭。刘欣发现,曾经让他们觉得低微的家务,实际也能让人幸福,把食材变成食物,水变成温水,保持环境干净,衣服可以常换,这些日常生活中照料自己和爱人最基础的方式,弥足珍贵。“人最终追求的是幸福而宁静的自己。”

《人民的名义》剧照

追求私人领域类似的分工,在女性主义运动中有很多尝试,应对在家务面前,女性会丧失自主权的问题,人们希望一方面转变“只有女人来做”的观念,一方面也要转变“家务没有价值”的观念。像美国激进的女性主义者就曾呼吁公共政策肯定家务劳动的价值,给予家庭主妇薪酬,但始终没有成行。一个原因是女性职场小说,美国曾做过统计,十年前若按时薪计,一名家庭主妇一年的酬劳就达十余万美元,比普通白领还高。

而从国家层面的功利角度看,总体来说,夫妻之间家务分工越平等,生育率越高。2019年日本厚生劳动省的一项调查显示,如果丈夫不参与家务,仅半数家庭生育两个以上子女;若丈夫每天花2小时育儿和做家务,这个比例升至72.5%;若丈夫每天的家事时间为2~4小时,该比例增至75%;而当时间增至4~6小时,该比例进一步增至81.2%;但是,若丈夫每天的家务时间超过6小时,生育两个以上孩子的比例将回落到75%。杨菊华根据自己的调研推测降低的个中原因——当孩子由夫妻共同养育时,丈夫就会更深切地感受到过去只有女性才能体会的“公职”与“家职”之间的张力,从而降低他们的生育意愿。

《四重奏》剧照

改变在更年轻的一代中普遍发生。刘欣和上高中的女儿聊天,发现许多男孩子在学做饭,“怕不会做饭以后找不到老婆”。而张莉在自己的中国现代女性文学研究课上发现,现在听课的人变多了,过道都坐满了人,有近三分之一是男生。其中一位男生在讲女性作家作品的看法时,提到性别成见的问题。他说自己谈过一段恋爱,恋爱时觉得女性应该温柔、示弱,但现实中女友并不如他所想。分手后他反思,就是因为自己的成见,破坏了一段美好的关系,选修这门课,很重要的原因就是希望自己打破成见。