一个事实,在各种社会事件中,女性仍然是被讨论的那个。

王冰冰事件中,两个女人被翻来覆去分析和批判,男主人公却合理地“消失”;

卡琳娜被出轨,男方仲尼在解释中,狡猾地将矛盾嫁接给两个女人……

而针对这些事件的评论,又总是轻易变成一种情感的对峙。女人一旦说话,便有人说“制造对立”。

我经常在这样的事件中困惑和茫然,不知道作为女性,该如何参与讨论。

最后,我把目光投向了戴锦华老师——

戴锦华老师,第一个站出来说,我是女性主义者的中国女人。

北京大学电影与文化研究中心主任,北京大学中文系教授,从事电影史、大众文化以及性别研究数十年。

我希望从她的视频里职场少妻出轨小说,得到答案。

下面是我的上课笔记。

大部分时候,戴锦华老师都太深刻。

我只能希望,我有能力把一切说清楚。

编辑|陈百万

我的问题:我很害怕在朋友圈发表一些与女性议题相关的言论,不论说什么,总会有人说你“打拳”。

现代女性看上去享有平等的权利,但实际上种种歧视就像那看不见的“尖刺”,你只能用生命才会体认到。

而真实的状态是,当你把“尖刺”挑出来,会有人说你“过敏”,说你病态,说你女拳,我们当然会因此感到愤怒。

但从另一方面想,我们之所以会如此痛彻心扉,是因为某种意义上,我们也认同,我们内化了主流的逻辑。

我们需要反思这部分,拒绝认同,接受自己,我们不参与这个社会,已经足够强大的,对女性的迫害。

13岁的时候,戴锦华长到1米73。

从那之后,整个敏感的少女时期,戴锦华耳边最多的声音是:“长这么高以后怎么嫁人啊!”

再后来,当她已经成为学校最受欢迎的讲师,但30岁没结婚的她,仍然像是一种“错误”式的存在。

当时有谣言说她之所以不结婚,是因为她是小三。

戴锦华不喜欢化妆,偶然心情好了化一次,就有男同事调侃:

“这多好!平时你三分男人气,吓得全体男同胞进入掩体。”

很长一段时间,戴锦华都无比痛苦,为自己感到悲惨。

到很久以后她才明白,受到那么深的伤害,她自己也是一半帮凶,因为她在内心深处,认同他们的责难和标准——

当不符合主流的她被主流刁难的时候,她其实也认同这个逻辑,认可自己是“异类”。

有人问戴锦华,越接近30岁,越不愿意回家,因为回去就是逼婚。

戴锦华还是回答:不要参与迫害自己。

你承受的所有指责,无非是想让你觉得你有毛病,你是个问题,从而扭曲我们对自己的认知。

而对抗这个暴力结构,唯一的办法就是拒绝认同,不接受他们的逻辑,不参与迫害自己。

时刻提醒自己,有问题的不是自己,而是这个环境。

回到“害怕被人说打拳”这个问题上,我们所有的愤怒、痛苦,其实也来源于我们认可他们的话语体系,承认他们的逻辑。

所以我们把他们的定义背在自己身上,把自己作为错误。

我们本不该如此悲哀。

我的问题:这几年,大女主、耽美剧成为主流,影视作品似乎越来越懂得取悦女性了,这是否意味着女性地位得到提升?

先说大女主。

大女主往往非常强悍,跟传统意义上柔弱的、被动的,或者被侮辱、被损害的女性完全不同,她们都是具有主导性和主宰性的。

而我的保留在于,“大女主”的生命逻辑,或者说统治逻辑,基本上都是对男性逻辑的复制。

故事中的女帝、女皇或者说女主管,将他们的性别换成男性,价值观没有任何不同。

可以说,她们的形象,更多来自于女性的幻想,而不是女性的现实。

我很难在其中看到女性解放的轨迹。

再说耽美剧。

我看到这类作品,有时候有点哑然失笑,甚至是愤怒。

原因在于它只是“观看”与“被观看”的性别对调了,而完全复制了父权结构。

好莱坞的经典电影就是男人看,女人被看。如今女性消费者被高度重视,迎着女性的欲望,女性成为观看者,消费男性,但这背后却仍然是对最为残暴的父权逻辑的复制。

我不喜欢这样的复制。

当女性经由消费,在市场占有强大的份额,无数流行文化工业迎着女性的欲望而产生的时候,我希望我们能保持警惕——

消费力买不来权利。

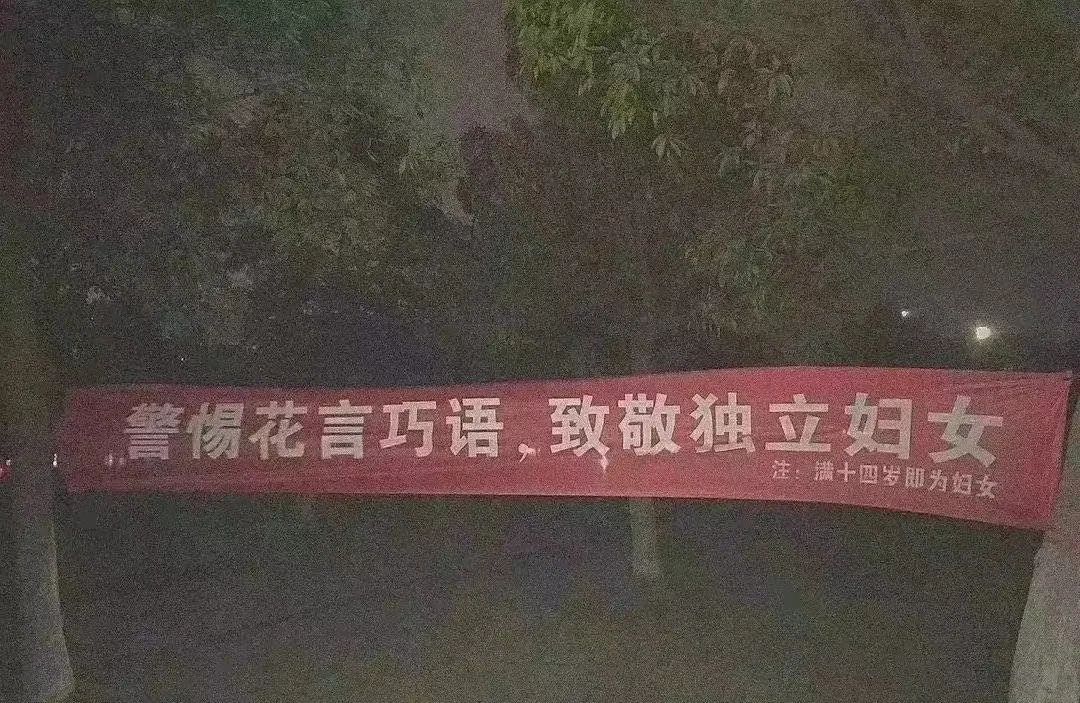

早几年的时候,有人公开表示,女性在消费市场的地位大于男性。

为了迎合这些具有强大消费能力的女性,“三八妇女节”成为似乎更具有赞美意义的“女神节”、“女王节”。

于是表面上,这个社会尊重女性,女性拥有和男性平等的地位。

但事实是,这地位不过是被抬上去,是被给予的,是消费力给的。

我们需要思考,我们是否拥有真正的,写在法律上的权利?

戴锦华老师直言不讳,指出近几年,以新婚姻法的推出为代表,女性的地位是在大踏步的后退。

以“女性产假”为例,这个在男性眼里是福利的规定,在女性看来,却是在毫无顾忌地斩断女性在职场上的发展——

生育成为了女性在职场上的隐形炸弹,企业只能缩窄面向女性的大门,变成四个残酷又冷血的字“只招男性”。

在豆瓣,有人真诚地提问:签不孕不育合同,是否能提高我的录用几率?

女性,在匿名的倒退下,在狭小的空间里,为了生存,气喘吁吁。

戴锦华老师总是提醒屏幕前的我们,当我们讨论性别话题的时候,要知道它是怎么来的,以及今天我们所拥有的一切是多么脆弱。

100多年前,那些觉醒的女性,被杀,被当成异类囚禁,在流血中,在艰难地一步步前进中,换来我们今天享有的自由。

但倒退的发生,却发生在瞬间。

2015年,戴锦华老师有一个课题是研究《简爱》。

这个在如今看来只不过是一本言情小说的故事,却撼动了当时整个社会,纺织厂女工用一周的工资买这本书。

女性文学批评家毫不保留地赞美作者:这个小女子,要以一己之力改变占人类数量一半的女性的命运。

而当时的男性批评家,却用最恶毒的语言攻击她。

上世纪80年代,中国驻北欧的一个大使,曾经递交了一个全面的建议:

他用一系列数据表明,中国未来必定是一个劳动力过剩的国家,这将造成无数人失业、社会动荡的悲剧。

而为了预防它成为现实,现在就应该“让女人全被回家,给男人双倍工资。”

当女性站起来呼喊着自己要分享男性权利的时候职场少妻出轨小说,她们要遭遇的诋毁和压制,是我们如今无法想象的。

走到今天这一步,太难了。

我们必须时刻警惕。

但另一方面,戴锦华老师又真切地期盼,女性不该走男权结构的道路。

女性主义意味着粉碎一整套压抑制度,看到不同的社会形态中,受压抑、受迫害,受剥削、受压榨的人群。

在个性差异上去包容每一个人,而不是用性别差异去规范男人和女人。

我们今天流着血走的每一步,不是为了把男性踩在脚下,而是获得平等。

用更通俗的话来说,女性是持剑的少年,她杀死恶龙的目的,不该是成为恶龙。

“世界这么大,男人和女人应该都可以站起来。”

我的问题:如今活跃在公共事业中的女性榜样,都离不开“独立”“成功”这样的关键词,但很多时候又觉得她们悬浮于现实生活之上,所以我们需要怎样的女性榜样?

先说我的女性榜样,很土,是居里夫人。

女性诺贝尔化学奖得主,作为一种很典型的“文化英雄”,我一开始其实并不那么崇敬她。

直到我已经开始教书,读了《居里夫人传》,读到了她的一段不轨的感情。

书里记录,因为这件事,整个科学界陷入了一种动荡中,想象不到的黑水、臭水,全都泼在了居里夫人身上。

这件事让我产生了一种内在的共振:

“一旦她陷入某种丑闻的时候,世界就再度把她还原为一个女人。”

如此成功的一个女人,还是要和无数平凡的女人一样,因为一件丑闻,要被钉在耻辱柱上,人们否定她所有成就。

我开始能够想象和理解,在今天这个据说两性平等的世界上,一个女性可能遭遇什么。

女性榜样,她们不应该仅仅是成功样本,她们也应该是那些能带给我们心灵的共鸣和共振的人。

这种共振本身,有太多意义。

仔细观察你会发现,如今我们衡量一个成功的妇女的标准,是照着成功的男性。

有一句话是“时代不同了,男女都一样”,女性迫切地想要证明自己,必须要做到男人能做的,甚至要比男人做得更好,才算成功。

换一句话说,我们在将女性男人化。

我不认为这是正确的。

我们不做父权制度下的女人,但我们也不做父权制度下的男人。

戴锦华老师经常提到自己的母亲。

她和同时代的女性一样,患有一种“无名病”。

她们承担着两份全职工作:在社会上,与男性竞争;回家,一个人承担所有家庭琐事。

戴锦华的父亲,是那个年代所有男人的缩影,回到家换了拖鞋就开始看报纸,“油瓶倒了都不扶”。

戴锦华能清楚地记起,母亲在每个周日,要弯着腰搓洗一天的衣服,中间还要做饭,照顾孩子。

上世纪八十年代,中国非常流行“妻管严”,女性似乎很有“妻权”,而这些妻子也共享一种形象,就是在家里非常强势,爱发火。

而等到快半个世纪之后,戴锦华回头看,才发现她们不过是有一种集体性的心理症状,像是躁郁症。

她们太累了,以至于完全能没有精力表达自己的问题,也没有能力命名自己的问题,唯一的出路,就是“熬下去”。

有学者研究过这个时代的女性,尽管她们很多是非常出色的女性领导者,但她们却怀着深深的负疚感。

一方面她们为自己的成就骄傲,一方面却无法逃脱内疚感:我不是好母亲,我不是好妻子,我对不起他们。

在今天,我们将其称为“母职惩罚”、女性的“花木兰式困境”。

而在那个时候,那些眼看着自己母亲过得这么累的女孩,她们的经验让她们得出的解决办法是:

回家,做一个被男人养的女人。

中国优秀的女作家王安忆曾经说:“我就想回家。”

“我觉得妇女就应该回家。我才不想每天早上起来坐长途车去上班。”

作为女性,王安忆这样说,无非是把母亲不容更改的生存现实作为负面参考。

当女性必须化妆成男性才能实现价值,而男性又没有接受任何的教育和改写,那她们承受的命运,就是在“既要是男人,又要是女人”的双重要求下,成为牺牲品。

历史上,曾有真实的案例。

在“时代不同了,男女都一样”的号召下,中国女性执着于男人能干的,女人都要干。

曾经有一个“三八妇女采油队”,一个全由妇女组成的队伍。

石油矿井上,特别壮的男人才能承担起的、最重的体力劳动,妇女偏要去做。

然而后来很多材料表明,这些女性身体所受的伤害是完全不可逆的,大量的人开始停经闭经,很多人终身不孕。

在如今,这样的事情仍然在发生。

我们完全拿男权结构下创造的那个成功标准来要求女性,而完全忽略了它对于女性是否合理?

当一个女性初为一个社会的成员,试图介入社会性的事件的时候,她们可能选取的形象,可能参照的模版,只能是男性。

我们迫切需要创造男权逻辑之外,另一种成功的标准,另一些“差异”的女性模版。

换一句话说,女人,不该只有成为男人时,才是成功的。

在互联网上,我们很容易找到戴锦华老师的视频。