王跃文曾说自己不懂味,何为不懂味?他在书中这样说:“不懂味是湖南方言中不知趣、不合时宜的意思,在很多人看来,我的书、我的人常常会显得不知趣、不合时宜,因为太直的无法讨到某些人的欢心。”而这个“不懂味”的人,却写出了中国最好的官场小说,丑陋的官场黑幕、犀利的创作文风和笔下活灵活现的人物形象都给读者留下了深刻的印象。从一名出身乡村的孩童,到一名公务员职场官场写得好的小说,再到一名职业作家、编剧,现又是湖南省作家协会主席,经历了多种身份转换的王跃文职场官场写得好的小说,最舒适的状态依然是真实的表露自己的心迹,与笔下的角色同悲同喜。

我的童年充满恐惧、饥饿 ,但这是我人生的底色

王跃文的幼年长期生活在恐惧之中。在阶级斗争最严重的年代,王跃文生活的村子是大小运动的试点,经常有县里各种干部出入。那些干部通常是板着脸的,冷不防发现谁说了反动的话,就抓住了阶级斗争的新动向。他的父亲因言获罪,被打成了右派。又赶上城里常常闹“水老倌”(城里的流氓),大人总是恐吓爱哭闹的孩子会被“水老倌”抓走,而从小生性胆小的王跃文是哭着长大的。

王跃文小的时候很怕脏,吃饭时见鸡拉了屎,就不肯吃饭,会哭;吃饭时谁说了脏东西,也会哭,不再吃饭。因为从小太爱哭,被大人叫成“爱哭鬼”。

他的童年和少年时代缺衣少食,伴随王跃文最多的童年记忆就是饥饿。时至今日,王跃文仍然记得,有一次他到离家几十里的大山里去砍柴,回来的路上饿得浑身发软迈不动步,坐在路边哭了起来。如果不是一位正在田里干活儿的大嫂给了他一个红薯,他都没有力气走回家。

被恐惧、饥饿缠绕的王跃文,也有着城里孩子难以比拟的快乐。他自小生活在农村,睁开眼睛就是五彩斑斓的世界。爱幻想的他,曾经一直以为天上的星星掉到地上就是萤火虫,萤火虫飞到天上去就是星星。在星月之下,他听过很多民间故事,也耳闻目睹过很多酸甜苦辣的人生活剧,相比那些连十种树木名字都叫不出的城里孩子,王跃文的童年看到了更多真实生活的美好与悲苦。

从小喜欢看书的王跃文作文也写得很好,常常受到老师的表扬,从小学到中学的作文都常被老师当范文念给同学们听。他记得小学二年级写的作文被当作范文的原因是,“文章用了许多同年级学生通常不会用的四字成语,比如大义凌然、视死如归……。”他的记忆力也很好,背课文总是班上第一个过关。王跃文是一个玩心不大的人,平时除了读书就是写作。大学毕业的时候,县政府想从毕业生中挑个“笔杆子”,刚好王跃文的父母跟当时的两位副县长有些故旧关系,于是王跃文就被挑中了。“我从县政府调到市政府,又从市政府调到省政府,都是因为自己能写几笔官样文章。”

最初在政府机关工作,王跃文觉得业余写写小说至少是高雅爱好,影响不了正常工作,也不妨碍别人什么,竟没想到慢慢把自己写成了作家,甚至因为创作的一本小说而轰动文坛。

我不是“官场小说第一人”,只是不忍心说假话

王跃文被广大读者熟知源于他创作的官场小说——《国画》。1999年,王跃文的《国画》出版,一时洛阳纸贵,数月之内加印五次,次次脱销,一度引发了中国官场小说热。从此,王跃文被出版社和媒体冠以“中国官场小说第一人”。著名文学评论家孟繁华先生曾这样的评价王跃文的官场小说:“王跃文的小说在世俗欲望日渐膨胀并在官场过之不及的现实生活中,在权力争夺与情欲宣泄高潮迭起的丑恶出演中,在卑微沮丧踌躇满志惴惴不安小心谨慎颐指气使的官场众生相中,作家不是一个冷眼旁观或兴致盎然的看客,也不是一个投其所好献媚市场的无聊写手。在王跃文的官场小说写作中,既有对官场权力斗争的无情揭示与批判,也有对人性异化的深切悲悯与同情;调侃中深怀忧患,议论处多有悲凉。”

《国画》一书彻底改变了王跃文的一生,但“官场小说第一人”这个称号却令他苦恼了很久:“我不是只写官场小说,我还写很多其他题材的小说。一个作家不应该被创作题材所限定和定义。”而对官场小说这一概念,他也有自己的理解:“《现代汉语辞典》是这么解释官场的:旧时指官吏阶层及其活动范围,常见于贬义,强调其虚伪、逢迎、欺诈、倾轧等特点。显然,我们不能把当今公权机关叫作官场,也不能把描写这个场域的小说叫作官场小说。”王跃文将自己的写作建立在官场的场域之中,多是因为自己更加熟悉这个环境,写出来的故事更驾轻就熟。

放下虚名不论,优秀的文学作品对当代社会的影响力是巨大的。《国画》一书一经问世,对当时的官场生活产生了巨大震动。政界里有的人因为这部作品而敌视王跃文,有的人批判着阅读,有的人躲在家里偷偷的阅读,还有的人拿白纸把小说封面包起来放在办公室抽屉里看,但大部分读者还是以一种比较坦然的心态看待此书。至今,《国画》一书已历时17年,依旧深受当代读者的喜爱。经典既是被当代人热爱的,也是被更长的时间追认的。而王跃文对自己的作品是否能成为经典并不看重:“世上有没有《国画》,社会依然如故。”这个看上去云淡风轻的人,其实更看重的是自己内心真实想法的表达。

“我虽然曾在政府机关工作过,但我知道自己没有能力做官。所谓政坛规则,我不是不懂,而是不为。所谓规则,有好规则有坏规则,有显规有潜规则。现实生活中,有时候往往大行其道的是坏规则和潜规则。我是从内心对坏规则和潜规则相当抵触的人,不肯屈就任何同自己的原则相违背的人和事。利益同原则相冲突的时候,我宁愿放弃利益。我把自己的尊严、人格、荣誉看得非常重。我内心忍受不了良知被践踏的煎熬。别说让我去欺骗别人,我最不能欺骗的是自己。我最终选择作家为终身职业,皆因这是件不需要任何人际周旋的工作。我面对自己的内心工作,同自己笔下的人物同悲喜。”不太善于隐藏自己真实想法的王跃文,在2001离开了政府机关,真正走向了专业创作的道路。

我的文学创作必须向善向美,我只想用我的作品说话

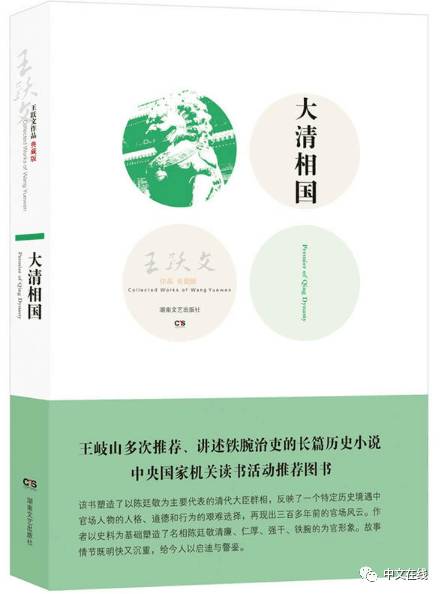

静心于文学创作的王跃文,变得更加适从了。他不仅将笔锋转向历史题材,还当起了编剧,《大清相国》就是他这类创作类型的代表之作。

聊起《大清相国》这部小说的创作起因,他说:“最初是我应邀创作电视剧,我研究了有关康熙王朝和陈廷敬的史料。我发现陈廷敬是被历史风尘遮蔽了的伟大先贤,他身上有很多可为后世法的宝贵品格。我自己的创作体会是尊重史实,大胆虚构。小说创作必须虚构,历史小说的创作也不例外。有人说我把陈廷敬塑造得太完美了,似乎有些不可信。我的这种塑造不是凭空的,而是有历史依据的。康熙皇帝评价陈廷敬,‘恪慎清勤,始终一节’,‘卿为耆旧,可称全人’。”

《大清相国》的电视剧也在拍摄了,王跃文还亲自担任了编剧。比起做编剧,王跃文的志趣更在于小说创作。能够简单纯粹的面对自己笔下的人物,写出他们的悲喜人生,这是他的最大快乐。而他对于是否一定要从自己的作品中反映出什么精神并没有过多要求:“好的作家似乎不应该在作品里直露地传递自己的价值观,更不应该在小说之外说多余的话。通常见有人赞扬一部作品主题鲜明,其实主题鲜明的文学作品未必就是好作品。读者阅读作品,自会各有所得。只是文学必须是向善向上向美的,我的所有小说创作遵循的都是这条原则。”

已经迈入了知天命年纪的王跃文,心态也显得更加平和了,“我其实没什么锋芒毕露,不过是尊重生活的真实而已。我为人平和,其实只是善良。一个善良的人,通常是不忍心说假话的。而越来越不喜欢说话的我,以后只想用小说替自己说话。”